|

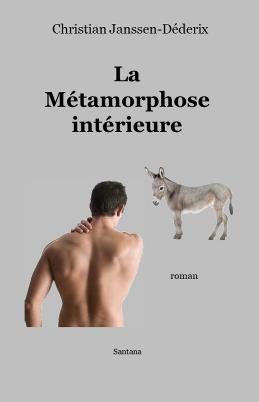

La métamorphose intérieure 161 pages

1

La vie m’épuise. Cette balade entamée un peu plus tôt finira sans aucun doute par m’achever. Je n’ose plus imaginer la distance qu’il me reste à parcourir avant de franchir le seuil de mon habitation, un appartement juché dans un édifice d’une dizaine d’étages. J’ai les pieds en compote, mes souliers me font mal, les semelles me brûlent à chaque fois que je les pose sur le bitume liquéfié par la fournaise. A l’horizon, pas un seul arbre pour se mettre à l’ombre, rien que cette route dégagée et quelques misérables piquets de clôture garnis de barbelés rouillés. Dans ces conditions, il est exclu de retirer ces satanées chaussures et de poursuivre mon chemin sur mes chaussettes ; la douleur serait multipliée au centuple. Insupportable. Impossible de m’asseoir sur l’herbe roussie des talus jonchés de ronces et d’épines. D’ailleurs, je dois rejoindre mon habitat pour accueillir ma mère. Par conséquent, je n’ai aucune autre alternative, il me faut mordre sur ma chique, marcher et marcher encore pour progresser vaille que vaille. Que dis-je ? Pour claudiquer jusqu’au bout de cette satanée balade. Pourquoi avais-je donc entrepris cette aventure ? Ce rude soleil assène de ses rayons mon crâne en émoi, dérangé par une cruelle déception amoureuse ! D’une certaine manière, il augmente la pression interne qui pressure ma cervelle. A chaque inspiration, l’air chaud pénètre dans mes poumons et maintient la température corporelle bien au-dessus de la norme accordée par le fabriquant. La fièvre m’accable. Je me consume peu à peu sans pouvoir arrêter le feu qui me dévore. La sueur surgit de mon front, perle mes paupières et trouble ma vue. J’ai l’impression de m’enliser dans un liant hydrocarboné bouilli par cette canicule infernale. Moi qui souhaitais aérer mon esprit dans cette belle nature, voici que j’asphyxie mes méninges, que je me noie dans une mélasse à base de goudron. Par quel bout de l’histoire vais-je conter cette aventure à mon médecin ? Je l’entends déjà maugréer : « Que faisiez-vous là ? Une vraie folie… » Et je lui répondrai tout simplement : « Je me promenais pardi ! »

Parfaitement, je me promenais pour oublier… Ou plus précisément, pour essayer d’oublier une femme à laquelle j’avais consacré une partie de ma jeunesse, mes études et ma passion pour le théâtre. En réalité, il aurait été mille fois préférable d’être confortablement allongé dans mon lit pour récupérer la totalité de mes forces perdues au cours de mes récentes crises de nerfs. Seulement voilà, selon les dictons populaires et les remèdes de bonne femme, une balade au milieu de la nature ne pouvait que me ressourcer et m’aider à sortir la tête hors de l’eau, en lieu et place de la plonger dans un fleuve, un lac ou dans un profond puits. Un jour, n’avais-je pas dégagé le couvercle de protection de celui qui était creusé à même la cave de mes parents et ne m’étais-je approché du bord ? L’eau était d’un noir d’encre, repoussante. Pourtant, j’avais incliné le buste avec la ferme intention de me laisser basculer… C’est la voix de ma mère, en provenance du rez-de-chaussée, qui me tira de la torpeur. Étant donné que le service d’un psychologue n’était pas remboursé par la sécurité sociale, sur les conseils avisés de mon médecin traitant, j’avais consulté un psychiatre. Une épreuve compliquée. Dieu seul sait combien j’avais toujours éprouvé un a priori négatif au sujet des professions incluant le préfixe psy. Pour moi, elles s’apparentaient uniquement à la folie et je n’étais évidemment pas fou ! Donc, lorsque le psychiatre désira m’interner pour comportement anormal face à une situation douloureuse qui pouvait mettre ma vie en danger, je l’avais remballé aussi sec « Non mais… Détraqué mental… », avais-je maugréé en quittant le cabinet. En somme, si d’une manière inconsciente aujourd’hui je suis en marche forcée vers une noyade dans le goudron, cela ne le regarde pas. Ce droit m’appartient encore en tout point et ne concerne finalement que ma pomme. D’ailleurs, suis-je en train de me suicider ? Certes, dans l’état actuel des choses, je suis incapable de répondre à la question. Pour sûr, désormais je ne ressens aucune douleur, bien au contraire, je flotte. Ah, les psys de tout bord, toujours à se préoccuper de notre cervelle au lieu de se préoccuper de la leur ! Bref, je flotte. Je navigue vers la fin de mon périple. Le soleil tape vraiment dur. Bon sang, même pas un arbre pour m’abriter. Rien, excepté de la rocaille à perdre de vue. Et le tarmac… Puis les effluves d’un résidu de pétrole qui envahissent mes narines. Mais ne flottais-je pas ? Non, mon œil droit est au niveau des cailloux, mon nez est dans la panade chaude et nauséabonde. J’inhale les vapeurs aux accents narcotiques, j’emplis mes poumons déjà atrophiés par les années de tabagisme. Mon Dieu, que m’arrive t-il ? Me voilà en suspension dans la douleur de ma chair et de mes écorchures. Puis surgit un nuage cotonneux dans le ciel infernal… Un cumulus…

Je me sens bien, le temps s’écoule au gré d’une horloge paradisiaque. Tout y est paisible. Je me sens léger comme les zéphyrs. Je plane enfin au-dessus de mes nombreux soucis. Les feux de l’enfer éternel ne sont pas situés là où on les dit. Des voix lointaines, douces et mixées semblent vouloir me réconforter. Aucune ne me semble familière. Je ne distingue ni le sujet, ni le sens, ni l’objectif de cet empressement autour de ma personne. Du « bla-bla-bla » incessant qui s’atténue parfois avant de reprendre de plus belle. Ils peuvent causer tant qu’ils le veulent ! Je suis bien dans mon lit ouaté. Ma voix intérieure me suffit. En vérité, cela fait des années que je colle la main droite à mon oreille pour percevoir mes confidences, que je balbutie des secrets que ma mémoire oublie aussitôt. Il me plaît parfois de vouloir communiquer avec autrui, mais on en revient toujours à cette barrière infranchissable qu’il y a entre eux et moi. « Vite docteur, il délire, entendis-je tout à coup de manière distingue. Emmenez le… cinq… nutes… » Un docteur ? Je ne veux pas d’un toubib, je désire Isabelle ! C’est elle mon traitement, mon médicament, mon carburant, ma raison de vivre. « Vous m’entendez, bande de sourds ? Je veux Isabelle ! » J’enrage. Mes lèvres sont collées, entravées par je ne sais quoi. Je parle dans ma tête… Encore un petit effort pour prononcer le nom d’Isabelle et peut-être que… Mais rien, aucune réponse ! Du moins pas celle que j’attendais. On me pique sans cesse la chair et mon paradis ouaté se transforme en un lamentable enfer.

Que veut donc dire le mot « délire » pour un être sain de corps et d’esprit ? Le dictionnaire le détermine ainsi : « Égarement d’esprit causé par la fièvre, par maladie. Agitation extrême excitée dans l’âme par une passion, une émotion violente. Délire poétique, l’inspiration. » Seules la seconde et la troisième définition correspondent aux symptômes qui définissent assez bien mon état actuel. Une âme de poète flatte mon ego. Les psychiatres et autres personnages issus du même moule scientifique ont beau retenir la première définition et y associer la seconde après avoir eu connaissance de mon parcours amoureux, je sais qu’ils ont tort. Mon délire n’est que poétique et, si je suis cloué sur ce lit, ma sensibilité en est la première raison. Mais comment faire comprendre à des scientifiques bornés que mon émotion est capable de mettre mon âme sensible dans une transe créatrice ? Selon certains d’entre eux, il suffit d’avoir des opinions contraire aux bien pensants ou aux concepts de vie totalement différents de la norme sociétale pour être considéré comme un personnage en plein délire. Fâcheuse situation ! Impossible de fuir ce lieu dans lequel je me trouve et dont je ne connais pas sa fonction. J’imagine un centre hospitalier, des urgences, un long couloir qui mène à une renaissance, à une nouvelle forme d’existence. On me transporte de gauche à droite, d’avant en arrière, on m’enfonce des aiguilles dans le bras, dans les fesses, dans l’abdomen. J’ingurgite des saloperies qui me font tourner la cervelle. Je suis prisonnier d’une camisole chimique. « Bonjour monsieur, bonjour madame ! Bienvenue au club. Il faut être gentil avec les blouses blanches. » |

|

Littérature

l Récits:

Poésie:

Beau-livre:

Portrait

Audio visuel

|