|

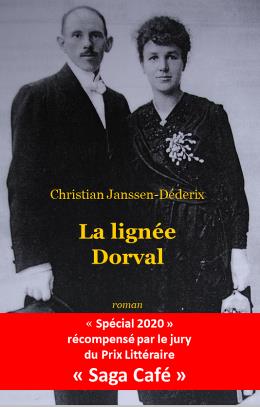

La lignée Dorval

348 pages

Extrait

En pleine symphonie, j’avais éprouvé un urgent besoin naturel. Je quittai ma loge et me rendis au premier étage, où se trouvaient les sanitaires. Une odeur d’ammoniaque me prit à la gorge. Ce relent désagréable allait, me dis-je, me replonger dans la réalité. En achevant cette nécessité de tout un chacun, pour m’en convaincre, je me répétais que cette divagation passagère serait un agréable souvenir. Je repris le chemin de ma loge, enveloppé par la musique qui me prenait dans ses bras. Cette sensation me surprit. En descendant les escaliers, tout à coup je croisai deux inconnus sortis tout droit du XIXème siècle. Ils soulevèrent leur couvre-chef pour me saluer, tout en parlant de l’opéra d’Auber, La Muette de Portici, exécuté le 25 août 1830 au théâtre de la Monnaie à Bruxelles, où durant le cinquième acte, les spectateurs échauffés par le thème qui contait le patriotisme des Napolitains contre l’oppresseur espagnol, avaient fini par quitter la salle en pleine représentation pour rejoindre la foule qui manifestait dehors, réclamant le départ des Hollandais. Mon rêve se poursuivait donc. Au bout du couloir, je vis le pli d’une robe disparaître furtivement derrière la petite porte de ma loge. Inquiet, j’hésitai à regagner ma place. Mon imagination rejoignait furieusement la réalité de l’époque dans laquelle j’étais plongé malgré moi. Ma main trembla sur la poignée de la porte. Le battant s’ouvrit sans effort. L’obscurité m’empêchait de distinguer la personne dissimulée dans le coin le plus reculé. Seule l’effluve d’un parfum féminin attestait de la présence d’une dame. À première vue, coup d’œil rapide, dans la salle rien n’avait changé, il y avait toujours les membres de ma famille, plus immobiles que jamais. On aurait cru voir des personnages en carton-pâte, ou une peinture en trompe-l’œil. Dans un théâtre, ce genre de décor est pour le moins très ordinaire. Mon regard revint sur la silhouette, que je vis surgir de l’ombre et qui posa aussitôt un court et doux baiser sur mes lèvres avant de disparaître de nouveau dans le coin. Ni le parfum, ni la saveur de ses lèvres ne me rappelaient quelqu’un de particulier. J’avançai alors vers elle pour dévoiler le mystère et je ne vis qu’un bouquet de roses posé sur un siège. Troublé, je repris ma place et tentai de faire abstraction de tout ce qui existait en dehors de la scène. Je revins sur l’acteur américain, sur Maurice Baquet, Andrea Bocelli, Hanoi… Mon amour… « Hiroshima, mon amour », pensai-je aussitôt. Un roman de Marguerite Duras. Ensuite, il y avait Landru, l’éditeur… Et après… Oui, après… Je crus mourir… Ma petite maman, assise derrière un violoncelle. Elle était toute vieille, toute menue, le dos courbé, le crâne rasé. Elle était de profil. Sa main gauche courait sur les cordes. Je tendis l’oreille : « Gnogno… gnogno… gnogno… » Incroyable ! Maman aurait été musicienne dans une autre vie ! Désormais, je ne pouvais plus me détacher d’elle, je l’admirai et je pleurai de nouveau. « Ô ma petite maman », dis-je tout bas. Comme par miracle, elle m’entendit. Elle tourna la tête vers moi, elle me sourit longuement puis, d’un simple geste du menton, elle désigna la seconde rangée située sur le parterre. Il y avait papa, engoncé dans son costume, fier comme un coq en pâte devant son épouse ; ému, le sourire figé comme lui seul en avait le secret. Maman posa sur lui un regard insistant, une manière de lui signaler ma présence. D’un second geste du menton elle me désigna. Mon père tourna la tête dans ma direction mais, bizarrement, de concert ce fut toute l’assemblée qui me regarda en souriant. Une bouffée de chaleur monta en moi. Je me sentis chaviré durant une fraction de seconde. Je ne comprenais rien. Désormais, j’étais devenu le centre de tous les intérêts. On me faisait des signes par-ci et par-là. Chacun semblait vouloir attirer mon attention. Tantes, oncles, cousins, arrière-petits-cousins, et même ma sœur, secouaient leur main pour capter mon regard. De son gros doigt impoli mal lavé, mon père désigna son voisin de siège. Et là, côte à côte sur la même rangée, la lignée complète des Guillaume Dorval, de mon père à mes aïeuls, bisaïeuls, bis-bis-arrière-grand-père, le Guillaume qui avait engendré un fils né par coïncidence le même jour de l’Indépendance de la Belgique. « Bonsoir », murmurai-je en les saluant de la main. D’un même geste de la main, tous me firent signe de monter sur la scène. Maman acquiesça de la tête au moment où l’orchestre acheva la symphonie. Des larmes emplissaient mon visage. Je ne savais plus que faire : obéir ou continuer à pleurer. Les deux à la fois étaient aussi fort possibles. Mais je demeurais prostré. Alors, mon bis-bis-arrière-grand-père quitta son siège et me rejoignit avant de me dire : « Viens mon fils, viens que je t’emmène dans notre Histoire, pour que tu puisses un jour la raconter. » Je compris soudain la raison pour laquelle les deux inconnus du couloir parlaient de l’opéra d’Auber, La Muette de Portici, ce spectacle qui incita à la révolte la bourgeoise qui était unanimement francophone tant en Flandre, qu’en Wallonie, qu’à Bruxelles. Ce spectacle contait le patriotisme des Napolitains contre l’oppresseur espagnol imposant leurs cultures. S’identifiant aux oppressés, les spectateurs sortirent dans la rue en entonnant les vers de l’opéra. Amour sacré de la patrie, Rends-nous l’audace et la fierté, À mon pays, je dois la vie, Il me devra la liberté !

Mon aïeul me conduisit par la main sur la scène. Je reçus une ovation inattendue et encore mystérieuse pour moi. J’éprouvai une sensation particulière… Mon esprit s’envola, mon corps bascula dans un autre temps, un temps dans lequel j’étais, me semblait-il, déjà entré. De toute évidence, j’étais à la fois dans le passé de mes anciens et à la fois plongé dans un rêve, une fiction susceptible de m’inspirer pour poursuivre l’écriture d’un projet ambitieux. « Mon fils, ajouta mon aïeul en balayant d’une main toute la salle, voilà ton chemin… » Ému durant quelques secondes, je perdis la faculté d’écoute sur le mot « chemin ». Il me vint à l’esprit cette image dans laquelle, à quelques secondes du XXIème siècle, moment attendu avec une délirante impatience par la population, je m’étais planté devant la fenêtre ouverte de ma salle de séjour, bravant le froid glacial de l’hiver, face à la liesse populaire qui avait débuté dans la capitale, à la simple annonce d’un mariage princier. Jambes écartées et pieds bien à plat posés sur la pierre bleue, bras légèrement détachés du buste, tête tournée vers le ciel, tel un artiste de scène concentré sur son texte, je m’étais mis à rêver de pouvoir un jour contribuer à la transformation sociale et culturelle de mon pays, de pouvoir un jour tirer du canal les principes de la démocratie que certains illettrés parvenus avaient jeté aux égouts. Je n’avais pas pu m’empêcher de faire un bref parallèle entre Alaric, ce fossoyeur de la Rome Antique désireux de défaire, pierre par pierre, la Ville Éternelle pour inscrire son nom dans l’Histoire, et celle d’une poignée d’hommes sans projets véritables, bricolant des lois à la petite semaine pour durer dans le temps, une pratique du clientélisme aux relents de complaisance, dont l’objectif était de battre des records de longévité. J’avais soudain senti une force inexplicable me pousser à saisir un bâton de pèlerin, à m’en aller sur les chemins de traverse les plus sinueux, comme si une voix intérieure allait me guider vers un labeur, vers une quelconque destinée, tel un aveugle marié à son chien pour le meilleur et pour le pire. Car depuis quelques matins déjà, à peine étais-je sorti de mon lit, qu’il me revenait sans cesse à l’esprit cette époustouflante fuite et migration des animaux, décrite par l’écrivain Yves Berger dans son roman Le monde après la pluie ; toutes les espèces confondues, fuyant l’apocalypse et déferlant sans discontinuer par troupeaux, par millions vers un même point. Ceci m’avait donné à penser qu’au contraire de l’homme, la race animale avait bel et bien le sens le plus aiguisé de la communauté ; car tous allaient dans le même sens et dans le même sillon ! Au bout d’un long moment, lorsque dans ma tête, les troupeaux d'espèces les plus lentes laissèrent enfin, comme souvenir de leur passage une grande cicatrice sur la croûte terrestre, émerveillé par le bonheur de les voir sauvés, malgré les divisions orchestrées par les illettrés, désormais réduits en une fange immonde, je vis surgir un à un, certes épuisés par la faim, la fatigue et les ennuis, quatre personnages illustres de l’antiquité, Aristote, Hippocrate, Cicéron, Confucius. À ce moment-là, me sembla-t-il, ma métamorphose intérieure avait débuté. « Mon chemin », avais-je murmuré, avant de revenir sur la scène, où il n’y avait plus personne. L’entracte avait sonné. Je regagnai ma baignoire.

Le délire avait gagné une bonne partie de ma raison et il me venait déjà à l’esprit des pans entiers des chapitres que j’allais pouvoir rédiger : Je ne suis pas le juif errant, mais je pourrais l’être : j’en ai l’apparence… Quelques traits particuliers pourraient le faire croire. Si, par hasard, on glisse un brin de fantaisie dans ma biographie, je deviens ce héros, « le » personnage principal d’une saga familiale dans l’Histoire archivée avec soin dans les bibliothèques ! Avouez, cette initiative n’est pas banale. Tant qu’à faire, choisissons la démesure. Plus le mensonge est gros, plus il devient plausible. L’homme est ainsi constitué, à la fois ébloui et aveuglé par la lumière des étoiles, surtout si elles sont filantes. « Ma » destinée fut à la fois surprenante et terriblement tortueuse. J’ai traversé de multiples conflits, des guerres, des révolutions. Si, parfois j’y ai joué un rôle, il fut toujours modeste, jamais héroïque, plongé dans l’ombre des souterrains de la grande Histoire. Par la simple volonté de mes géniteurs, j’ai usé des prénoms imaginables à la mode des siècles traversés, en passant par la terminaison en rix comme Ambiorix, ou en ios comme Belgios. Imaginez ! Imagez ! Ou encore Isaac, Cartaphilus, Richilde, Liévin, Henri, Jules, Pierre et bien d’autres encore, jusqu’à ce prénom banal et à la fois musical, Guillaume, hérité de génération en génération par un droit d’aînesse, qui devait rendre hommage à un héros de Bruxelles mort pour la Liberté. Oui, l’indépendance d’un territoire se joua là-bas, paraît-il, entre un parc et une place désignée comme celle du Palais, une voie de communication stratégique menant au majestueux Palais d’un Prince hollandais, un dénommé Frédéric. Au plus fort des combats acharnés, non seulement il y stagna de terribles odeurs de poudre et de sang, mais aussi, des fumées épaisses capables de noircir le visage des courageux anonymes, étant donné que l’éloquente noblesse avait déjà déserté, tels des pleutres, les terrains de bataille ; ce qui fit dire à bon nombre de valeureux blessés que ce n’étaient ni les Rogier, Chazal, Van der Meere, de Mérode, Gendebien et consort, qui avaient gagné l’Indépendance. Mais était-ce la vérité ?

Un brouhaha se fit d’abord entendre des coulisses, puis l’orchestre se remit en place sur la scène. Le public revint dans la salle. Devant moi, toujours cette famille de nouveau absorbée par la musique, à l’exception de mon bis-bis-arrière-grand-père, qui me rejoignit dans la loge désignée sous le terme de baignoire. Il était translucide, il s’approcha lentement, se glissa vers la chaise sur laquelle j’étais assis, puis il prit ma place. Nous fusionnâmes. Je devins lui... Moi, Guillaume Dorval, je naquis donc à Verviers le 25 septembre 1830 à l’instant même où l’un de mes oncles perdit la vie, une partie de la tête emportée par un éclat d’obus qui épargna miraculeusement un ancien combattant de Napoléon en Russie, un petit Liégeois nommé Charlier Jambe de Bois, lequel était occupé à poser une torche enflammée sur l’affût d’un vieux canon, un téméraire qui finit deux jours plus tard par bouter hors de Bruxelles, puis hors du territoire toujours désigné comme celui des Pays-Bas, les troupes de l’oppresseur Prince d’Orange, un autre Guillaume j’ose la comparaison, qui projetait depuis des mois d’imposer la langue de Vondel dans toutes les provinces. Située au bord de la Vesdre, petite rivière jetée comme un ruban dans une vallée presque anonyme, très prisée par les industries lainières désireuses de laver, dans une eau peu calcaire, la laine importée du monde entier, la ville de Verviers tirerait son nom d’une carte romaine sur laquelle est inscrit le mot Vinoviacus, qui signifierait le « domaine d’un gallo-romain nommé Vervigium. D’autres disent encore qu’elle signifie Verts et Vieux. Cette ville grandissait entre deux cités prestigieuses : Aix-la-Chapelle et Liège. D’ailleurs, contrainte par des impératifs commerciaux, l’une des familles les plus entreprenantes de la ville, les Cockerill pour ne pas la nommer, avait délaissé Verviers en 1807 pour implanter ses usines sidérurgiques au bord de la Meuse à Liège, ce qui fit sa fortune. |

|

Littérature

l Récits:

Poésie:

Beau-livre:

Portrait

Audio visuel

|